1 はじめに

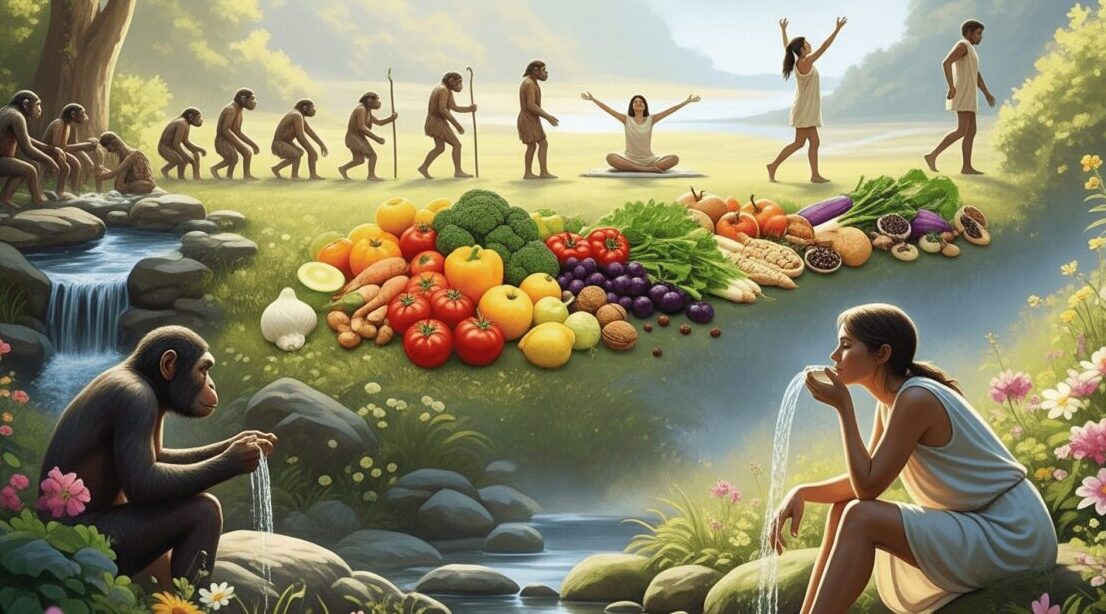

このブログでは科学的に効果が認められた食品・習慣を紹介していますが、根底には進化心理学の考えがあります。

進化心理学とは簡単にいうと人間も動物の一種であって、長い進化の過程で環境に合うように適応してきたというものです。

例えば「甘いものが好きな人が多い」理由は「太古の昔には、糖分は貴重だったため、糖分が豊富な甘味のあるものを好むように進化したから」というものです。

人間が誕生して約250万年の間、大半の期間は狩猟採集の時代でした。ようやく農耕の時代に移行したのが、約1万年前と言われており、人類の歴史では圧倒的に狩猟時代が長くありました。

これを考えると特に人間は狩猟時代の環境に適応していると考えられます。反対に近代的な生活であるほど、体は適応していない(適応するための進化の時間が十分ではない)と考えられます。このパートではこれを掘り下げて、具体的にどんなことが健康に良いのかを考えてみます。

〇 今回の記事をおすすめする読者

• 健康やウェルビーイングに関心が高い人:心身の健康を向上させ、より充実した生活を送りたいと考えている方。

• ストレス、疲労、生活習慣病などに悩んでいる人:現代のライフスタイルが引き起こす問題(肥満、糖尿病、心臓病、高血圧、うつ病など)への具体的な解決策を求めている方。

• ファスティング(断食)、瞑想、自然との触れ合いなど、具体的な健康法に興味がある人:科学的根拠に基づいた実践的な健康習慣を取り入れたいと考えている方。

2 人間の進化と健康との関係

太古の人間の生活から、健康に良いものを考えてみます。

① 飢餓には強いがカロリーの摂りすぎには弱い

狩猟時代は飢餓との戦いでした。(基本的に動物の生活は飢餓との戦いです)

獲物を狩れなければ、何日も食べられないこともあったかもしれません。

そのため、人間はある程度の空腹には強く設計されているはずです。

ファスティング(一定期間の断食)は健康に良いとされていますが、これはその影響ではないでしょうか。

現代の生活はカロリー過多になりがちですが、これは人類の歴史の中ではごく最近の例外的な時期です。カロリーを取りすぎることは、肥満や糖尿病、心臓病などの生活習慣病に繋がりますが、カロリーの取りすぎに人間の体は対応できていないと思われます。

また、飢え死にしないように、カロリーが高いものや脂肪分が豊富で太りやすいものをより美味しく感じるようになっているはずです。美味しく感じるものだけを食べていると、カロリー過多となるリスクが高いです。

【カロリーを制限することによる健康効果】

※ 参加者は、25%カロリー制限食または自由摂取のコントロール食にランダムに割り当てた研究結果。各種リスク因子が減少する結果となっています。

(カロリー制限は、LDLコレステロール(p<0.0001)、総コレステロール/HDLコレステロール比(p<0.0001)、収縮期血圧(p<0.0011)、拡張期血圧(p<0.0001)の変化スコアを含む、測定された従来の心血管代謝リスク因子全てにおいて、ベースラインから2年間にわたり持続的かつ有意に減少をもたらしました。)

Calorie restriction caused a persistent and significant reduction from baseline to 2 years of all measured conventional cardiometabolic risk factors, including change scores for LDL-cholesterol (p<0·0001), total cholesterol to HDL-cholesterol ratio (p<0·0001), and systolic (p<0·0011) and diastolic (p<0·0001) blood pressure. In addition, calorie restriction resulted in a significant improvement at 2 years in C-reactive protein (p=0·012), insulin sensitivity index (p<0·0001), and metabolic syndrome score (p<0·0001) relative to control.

【ファスティング(一定期間の断食)の健康効果】

※ ファスティングによる健康への効果を示す研究は多くありますが、過度な断食による副作用を示す研究結果もありますので、専門家に相談の上、実践するようにしてください。

(前臨床研究および臨床研究では、断続的断食は肥満、2型糖尿病、高血圧など多くの疾患、および心血管リスク因子の改善に幅広い効果があることが実証されています。)

Pre-clinical and clinical studies have demonstrated that intermittent fasting has a wide range of benefits for many diseases, including obesity, T2DM, and hypertension, and in improving cardiovascular risk factors.

② 太古の昔から存在する食べ物が体に良い

人間は周りの環境にあるものを食べて生活してきました。

太古の昔に身近にあったものは魚、草(野菜)や果物、木の実(ナッツ類)など限られたものだったでしょう。その後、農耕の時代には米や小麦などの穀類、豆類などがこれに加わりました。農耕が始まったのは1万年前ごろからであるため、狩猟時代ほどではないにしても、人間の体はかなり対応できているはずです。

これらの食品が体に良いことを示す研究は多くあります。

なお、狩猟時代の食品の加工はせいぜい焼く、煮るくらいのもので、食材を自然に近い状態で食べていたと思われます。

そのため、食材はなるべく自然に近い状態で食べるのが健康に良いでしょう。

反対に超加工食品と呼ばれる、高度に加工されたものや人工の甘味料、保存料などは人類が食べ始めた歴史が浅く、極力避けた方が良いと思います。

現に、超加工食品の健康への悪影響についても研究が進みつつあります。

※ 肉の摂取に関して

(太古の昔から人間は動物の肉を食べきたはずですが、)肉に関しては健康への悪影響を示すものが多かったです。

色々考えてみましたが理由は良く分かりません。申し訳ないです。

特に加工肉(ベーコン、ソーセージ、ハム等)に関する悪影響が強く示されていますので、できるだけ摂取しないことをおすすめします。

また、肉の中でも赤身肉(牛肉、豚肉、子羊肉等)と比較し、鶏肉などの白身肉は比較的健康に良いとされています。

【魚の健康効果】

(適度な魚類(例:1~2サービング/週)の摂取、特にn-3系脂肪酸であるエイコサペンタエン酸(EPA)とドコサヘキサエン酸(DHA)を多く含む魚類の摂取は、冠動脈疾患による死亡リスクを36%(95%信頼区間、20%~50%、P <.001)、全死亡率を17%(95%信頼区間、0%~32%、P = .046)低下させ、その他の臨床結果に好ましい影響を与える可能性がある。)

Modest consumption of fish (eg, 1-2 servings/wk), especially species higher in the n-3 fatty acids eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), reduces risk of coronary death by 36% (95% confidence interval, 20%-50%; P<.001) and total mortality by 17% (95% confidence interval, 0%-32%; P = .046) and may favorably affect other clinical outcomes.

【肉の健康への影響】

(しかしながら、加工肉がCVD、がん、認知症のリスク増加と関連していることを示すエビデンスが増えています。赤肉と慢性疾患リスクとの関連性は様々であり、この領域はより明確にする必要があります。白肉は慢性疾患リスクと中立的、または低いリスクと関連しています。)

There is, however, increasing evidence that processed meat is associated with increased risks of CVD, cancer and dementia. Red meat has a varied association with chronic disease risk and this area needs more clarity. White meat is neutral or associated with a lower risk of chronic diseases.

【果物や野菜の健康効果】

※ 全ての野菜や果物が健康に良いわけではありません。この研究では、エンドウ豆やトウモロコシ、フルーツジュースやジャガイモは健康への効果が認められていません。

(エンドウ豆やトウモロコシなどのでんぷん質の野菜を除き、果物と野菜のほとんどのサブグループの摂取量が多いほど死亡率が低下しました。フルーツジュースとジャガイモの摂取量は、総死亡率および死因別死亡率と関連していませんでした。)

Higher intakes of most subgroups of fruits and vegetables were associated with lower mortality, with the exception of starchy vegetables such as peas and corn. Intakes of fruit juices and potatoes were not associated with total and cause-specific mortality.

【超加工食品のリスク】

(本レビューでは、超加工食品の大量摂取が、様々な健康被害、非感染性疾患、障害、病態と関連し、世界の疾病負担に重大な影響を及ぼす可能性があることが示されています。さらに、超加工食品の大量摂取は全死亡リスクの上昇を示唆するエビデンスもあります。)

This review has shown that a high dietary intake of ultra-processed foods is associated with a range of adverse health outcomes, and non-communicable diseases, disorders and conditions, thereby bearing the potential to significantly influence the global burden of disease. Moreover, evidence suggests a higher risk of all-cause mortality with high consumption of ultra-processed foods.

③ 運動の健康効果は高い(ただし、運動をするのが面倒なのは自然なこと)

以前、記事に書いたとおり運動の健康効果は高いです。

狩猟時代には常に獲物を求めて動き回っていたと思います。

ただ狩猟は常に危険と隣り合わせなので、できれば避けたかったでしょう。狩猟をせずに済むのなら、なるべくカロリーを温存したいということもあったでしょう。運動が面倒だと感じるのは、その時代の名残かもしれません。

身体活動量が多い者や、運動をよく行っている者は、総死亡、虚血性心疾患、高血圧、糖尿病、肥満、骨粗鬆症、結腸がんなどの罹患率や死亡率が低いこと、また、身体活動や運動が、メンタルヘルスや生活の質の改善に効果をもたらすことが認められている。

引用元_厚生労働省

④ 自然に囲まれた生活が体に良い

太古の人類は自然の中で生活していました。

当然、近代的なビル群や都会の街並みなどはありません。

それどころか夜の明かりも無かったでしょう。

自然の木々を見るだけで、高いリラックス効果があるという研究結果があります。

また、反対に夜、明るい環境が人体に悪影響を及ぼす研究結果もあります。

【自然環境の健康効果】

①免疫機能を有するナチュラル・キラー(NK)細胞の活性が有意に上昇

リンパ球の一つで血液中を巡回し、癌細胞やウイルス感染細胞を排除すると言われているNK細胞の活性度が、都市環境下では運動の前後で変化が認められなかったが、森林環境下では運動を行うことにより、有意に高まることが認められた。

②ストレスホルモンであるコルチゾールが有意に減少

都市環境下と森林環境下における運動前の血中のコルチゾールの量を比較したところ、森林環境下においては、都市環境下に比べ、有意に少ないことが認められた。引用元_林野庁

【夜、明るい環境での健康への悪影響】

(夜間光曝露の70~90パーセンタイル(aHR範囲:1.15~1.18)および90~100パーセンタイル(aHR範囲:1.21~1.34)の個人では、夜間が暗い(0~50パーセンタイル)個人と比較して、全死亡リスクが高かった。昼光曝露量パーセンタイルが0~50の個人と比較して、50~70(aHR範囲:0.84~0.90)、70~90(aHR範囲:0.74~0.84)、および90~100(aHR範囲:0.66~0.83)の個人では、全死因死亡リスクが低いことが観察されました。)※夜間の光を浴びる量が多いと、死亡リスクが上昇する結果となっています。反対に昼間に光を浴びる量が少ないと、死亡リスクが上昇しています。

Higher risk of all-cause mortality was observed for individuals in the 70 to 90th (aHR range: 1.15 to 1.18) and 90 to 100th (aHR range: 1.21 to 1.34) night light percentiles, compared to those with dark nights (0 to 50th percentiles). Lower risk of all-cause mortality was observed for individuals in the 50 to 70th (aHR range: 0.84 to 0.90), 70 to 90th (aHR range: 0.74 to 0.84), and 90 to 100th (aHR range: 0.66 to 0.83) day light percentiles, compared to individuals in the 0 to 50th day light percentiles.

⑤ 人との繋がり、内省の時間は体に良い

太古の昔は過酷な環境であったと思いますが、現代と比較し圧倒的に娯楽が少なかったと思います。

想像するに退屈な日々でもあったと思います。

そのため、人と人との繋がりはとても濃密なものだったと思います。

また、人間は他の動物と比べて強い肉体や鋭い牙、爪を持っているわけではないので、協力して狩りをしないといけない事情もあったかもしれません。

孤独が体に悪いという研究結果が、これを裏付けているのではないでしょうか。

また、一人で自分のことを考える(内省)時間も長かったのではないでしょうか。

静かな環境で自分と向き合う瞑想(マインドフルネス)の健康効果はここらへんが由来かもしれませんね。

【社会的関係が健康に与える影響(孤独による悪影響)】

(平均7.5年間追跡調査された308,849人のデータによると、適切な社会的関係を持つ人は、社会的関係が乏しい、または不十分な人に比べて生存率が50%高いことが示されています。この効果の大きさは禁煙に匹敵し、多くのよく知られた死亡リスク要因(肥満、運動不足など)を上回っています。)

Data across 308,849 individuals, followed for an average of 7.5 years, indicate that individuals with adequate social relationships have a 50% greater likelihood of survival compared to those with poor or insufficient social relationships. The magnitude of this effect is comparable with quitting smoking and it exceeds many well-known risk factors for mortality (e.g., obesity, physical inactivity).

【瞑想(マインドフルネス)の健康効果】

※瞑想の健康効果は概ね認められていますが、自己流での実践はかえって健康への悪影響があるとの研究結果もありますので、実践する際には専門の方にご相談ください。

(本稿で論じた瞑想の健康効果は、免疫系と遺伝子に良い影響を与えています。マインドフルネスは、テロメラーゼの適切な調節によって抗炎症反応と健康的な老化を改善することが示されています。また、心身の健康にも実りある効果が見られます。)

○The health benefits of meditation discussed in this article have positively affected the immune system and genetics. Mindfulness has shown an improved anti-inflammatory response and healthy aging by appropriate telomerase regulation.

3 まとめ

今回は進化心理学の観点から、体に良いものを考えてみました。

私自身、太古の人間がどのような生活をしていたか?を考えることから健康的な生活を考えるようにしています。

今回の情報が、皆さんの本来の健康を取り戻すことに役立つことを願っています。

コメント